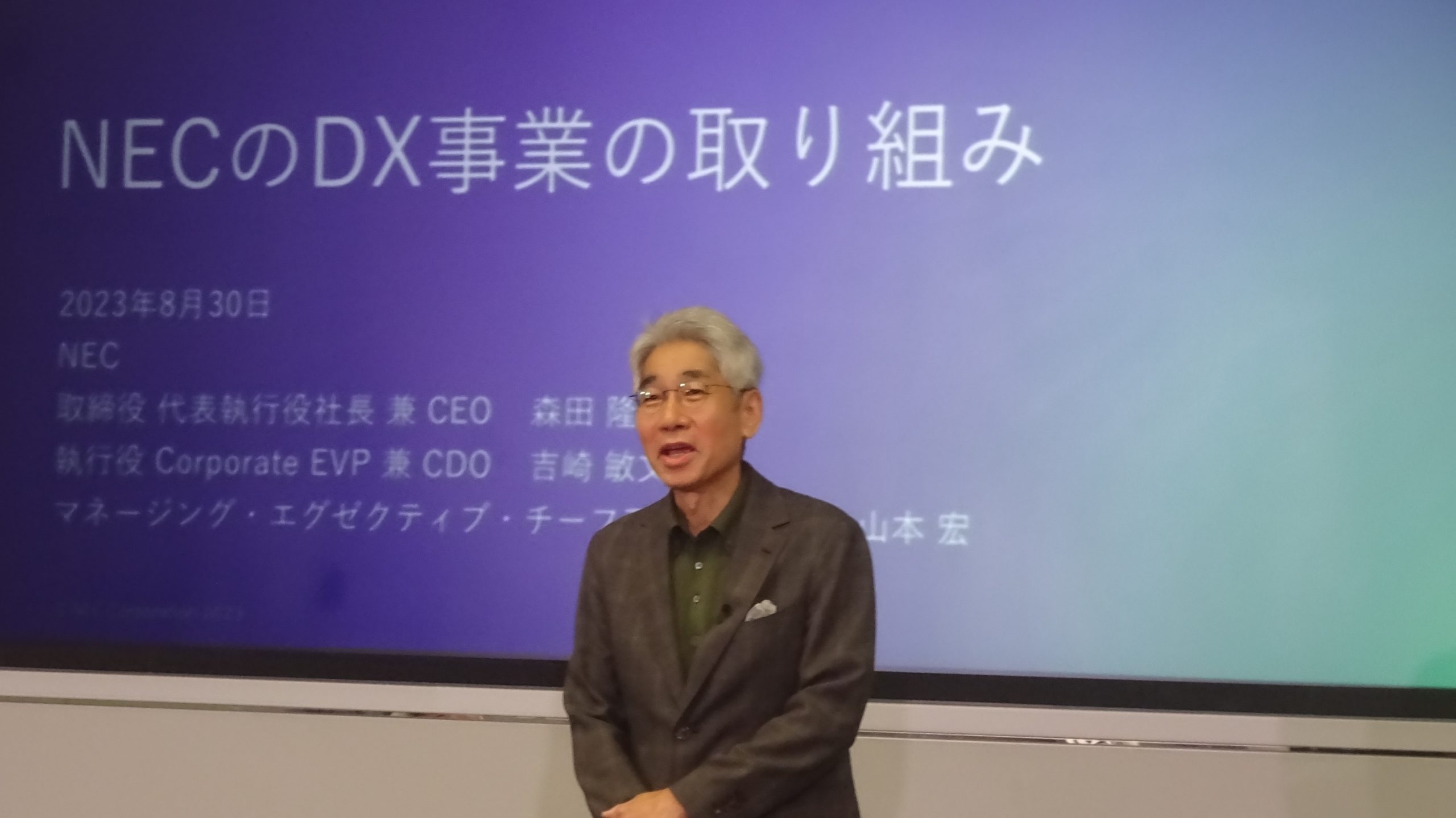

NECが8月30日に発表したDX(デジタル変革)事業の取り組みから、日本の大手企業のデジタル活用状況が垣間見える。森田隆之社長兼CEOによると、DX事業の中核であるコアDXの売り上げは2022年度に計画を201億円上回る2401億円を達成した。だが、日本企業の“真”のDXが一向に進まない現実がみえてもきた。大変革を好まない大手企業を頂点とする産業構造を維持しようとしていることにある。筆者はそう思った。

森田氏は1年前、コアDXを2025中期経営計画の成長ドライバーの1つに据え、2022年度から攻めに転じるとした。その通り、2025年度にコアDXの売り上げを5700億円とする目標に向けて着実に進む。DX人材も2025年度に2万人する計画に対して、2022年度は前年度から1800人増の約7600人になる。

吉崎敏文執行役Corporate EVP兼CDOは「人材育成の教育体系がある」と語り、NECアカデミーにおけるDX人材育成の成果を自慢する。戦略構想策定から実装・運用までを一気通貫で請け負えるよう、上流コンサルタントを10人から2022年度に500人に増やした。2025年度には1000人体制にし、金融など5つの業種に対応できるようにもする。

コアDXが順調に拡大しているが、その中身は業務の効率化や改善に留まるものが多いように思えた。2022年度のコアDXの売り上げ内訳を公表しなかった理由は、そこにあるのだろうか。3つのコアDX事業の中で、都市交通高度化によるモビリティサービス基盤の提供、スーパーシティ事業の拡大などといった新規事業機会は25年度に1750億円(20年度は76億円)の売り上げを計画する。2つめのコンサルティング起点ビジネスは25年度目標を1650億円(同906億円)とし、ユーザーのビジネス変革やサービス型事業シフト、データドリブン経営などの戦略策定から深く関わるもの。上流コンサルタント育成の目的はここにある。3つめの共通基盤やクラウドなどの商材を活用したビジネスで、個別SIから共通のITサービス基盤活用、さらには自動化を図るというビジネスモデルを変革させるもの。例えば、Digital IDを活用したイネーブラ事業やサービスプラットフォーム事業などで、25年度に2300億円(同428億円)の売り上げを計画する。森田氏は共通基盤を活用したシステム構築が半分になると期待もする。

ただし、公表したユーザー事例は、生成AIを活用したコンタクトセンターの業務効率化、セキュリティ事故対応のCSIRTチームのAIを活用した業務の省力化、ID管理と生体認証を使った米国におけるホームレスの管理、空港の生体認証システムの拡大などで、新規事業の創出というより、効率化になる。デジタルツインなどを活かした工場におけるフォークリフトの自律制御・遠隔操作はDXのようにみえるが、その元はドイツが2011年に発表した製造業を革新するインダストリー4.0にある。10年以上経っても、日本はPoCにとどまっている事例に思えた。

吉崎氏は「DXの取り組みに関して、米国企業をキャッチアップしたが、成果に差がある」と、日本企業のDX推進に課題があるという。NECが約200人の経営トップらにヒアリングした結果、DX構想策定や実行時の他部門/現場の巻き込み、DX人材の確保などに悩む企業が多いことが分かったという。「レガシーを引きずっているので、まずは改善になり、そこからトランスフォーメーションの絵を描いていく」と、吉崎氏はデジタイゼーションに留まっている理由を説明する。日本の経営者らが「とりあえずDXを始めた」と言いたいだけで、成果を期待していないことかもしれない。

森田氏は「コアDXは22年度に黒字化し、テイクオフした」と、キー事業になることを確信したという。ただし、「(自らの変革について、富士山にたとえると)2合目を超えたところで、山に登る自信ができた」ということ。個別SIではなく、NEC自らの構造変革や新たなサービス商品を創り出した知見、ノウハウを活かした提案をユーザーにする。創薬事業などの立ち上げからの取り組みは最高の事例だろう。IT企業が一歩も二歩も踏み出すべき時にきた。(田中克己)