一般社団法人ITビジネス研究会は2025年10月13日から19日までの5泊7日のシリコンバレー視察ツアーを実施した。会員企業から12人が参加した同ツアーは、現地のスタートアップやベンチャーキャピタル(VC)、有力IT企業、大手SI企業の現地法人を訪問し、各社の取り組み状況からスタートアップとの協業などの可能性を調べた。最終日の17日はスタートアップワールドカップ決勝戦を観戦し、100社近くのスタートアップのピッチ、テック企業の経営者らのスタートアップへの助言などを聞いた。トランプ大統領による高度人材向けビザ制度が米テック企業のソフトウエア技術者の獲得に大きな影響を及ぼし、米国の地位低下を懸念する声が出始めている。その一方、生成AIやAIエージェントの急速な普及がソフトウエア技術者のレイオフ拡大につながる。日本のIT企業は今後、シリコンバレーとの新たな関係作りに迫られるだろう。

スタートアップが生み出す力が成長への道のり

「日本企業にオープンイノベーションが欠かせないものになってきた」。シリコンバレーを拠点にするベンチャーキャピタル(VC)のペガサス・テック・ベンチャーズでビジネス開発部門シニアディレクターを務める小島竜介氏はオープンイノベーションの重要性を指摘する。背景には国際競争力の低下がある。例えば、IMDの国際競争ランキングで35位と低迷し、とくにビジネスの効率性は51位と最悪な状況にある。最先端技術への対応や俊敏性でも課題を抱えている。GDPもインドに抜かれ、5位に転落する。

小島氏によると、低迷の背景にはスタートアップの成長がある。別の言い方をすれば、スタートアップの技術やサービスを取り込んで大企業がイノベーションを起こすことにある。意思決定のスピードアップを図り、社員の生産性を向上させるなどし、ビジネスプロセスの革新、新しいビジネスの創出へと向かうことだ。対して、米国企業はスタートアップとの協業を推進し、新規事業だけではなく、既存ビジネスを大きく伸ばす。GDPも大きく増える。

シリコンバレー発「大手企業」×「スタートアップ」のイノベーションプラットフォームを展開するプラグ&プレイ(P&P)も、日本の大企業とスタートアップを結ぶつけるオープンイノベーションを推進する1社だ。バイスプレジデントの小林俊平氏は「最近は大学や官公庁との協業にも力を入れており、大学のキャンパス内に協業オフィスを設けたりする」と話す。サニーベールの同社本社オフィスなどには、スタートアップが約300社、大企業らが約100社入居し、意見を交換し合いながら新しいビジネスを模索する。全米にある同社オフィスでは、月に合計40回を超えるイベントが開催される。とくに6月と11月に開く大型イベントSummitには世界各地からおよそ4000人の起業家や投資家らが集まり、ピッチコンテンスなどが行われる。重要なことは、企業が「当社はこんな技術を持ち、こんなことを考えているので、ぜひ、協力してほしい」と、スタートアップに売り込むこと。スタートアップに投資してあげるではなく、させてもらうということ。しかも、企業と企業の関係より、個人と個人の関係のほうが強い。

大手SIerの日立ソリューションズ現地法人の責任者、鈴木伴英氏は「当社の良さをスタートアップに伝え、日本で売れる可能性を説明する」と、現地VCらの力を借りながら協業できるスタートアップを見つけ出しているという。最近は、生成AIとDepOps、セキュリティ、ファイナンスなどのスタートアップを発掘している。シリコンバレーの拠点は、最先端技術の発掘と日本にトレンド情報を提供する役割を担う。

シリコンバレーに本社オフィスを構えるNEC Xはアーリーステージのスタートアップへの投資を始めた。最初は約300万円、その後、3000万円へと増やし、年16件の投資をする。2018年創業当初は、日本の中央研究所が開発した成果を、米国スタートアップに提供し、彼らに新たなビジネスを創り出してもらうことを事業の中心に据えていたが、「それではNECの子会社とみられてしまう」とし、同社CEOの松本眞太郎氏は「投資家と起業家のアイデアを取り込むといった周りを巻き込む形にした」と、より関係強化を図ることにしたという。P&Pにも拠点を設けるNECソリューションイノベータの市川大輔氏は「シリコンバレーは人件費が高いので、ロボットによる代替が進むだろう」と予測する。

富士通研究所のシリコンバレー拠点となる富士通リサーチ・オブ・アメリカ(FRA)も、スタートアップへの投資を本格化する。同社に出向する富士通ベンチャーズの牛原祥太氏は「CVCにはスタートアップとの連携と目利きがいる」と語り、米国内でビジネスを始め、かつグローバル進出を計画するシリーズA、Bのスタートアップを発掘しているという。100億円の第1号ファンドはすでに使い切り、2025年7月に150億円の第2号ファンドを立ち上げたところ。FRAの片桐徹COO兼CFOは「ユーバンスの5つの技術について、社外の技術も取り込んでいく」と語り、富士通ベンチャーズの出身者と富士通研究所の出身者が一緒になって、スタートアップの技術力などを評価する協力体制を築いたという。研究所出身者の内野寛治氏は「社内だけでは限られている」とし、共同開発・研究に踏み込むこともあるという。

増える医療、ヘルスケア、環境などのスタートアップの状況

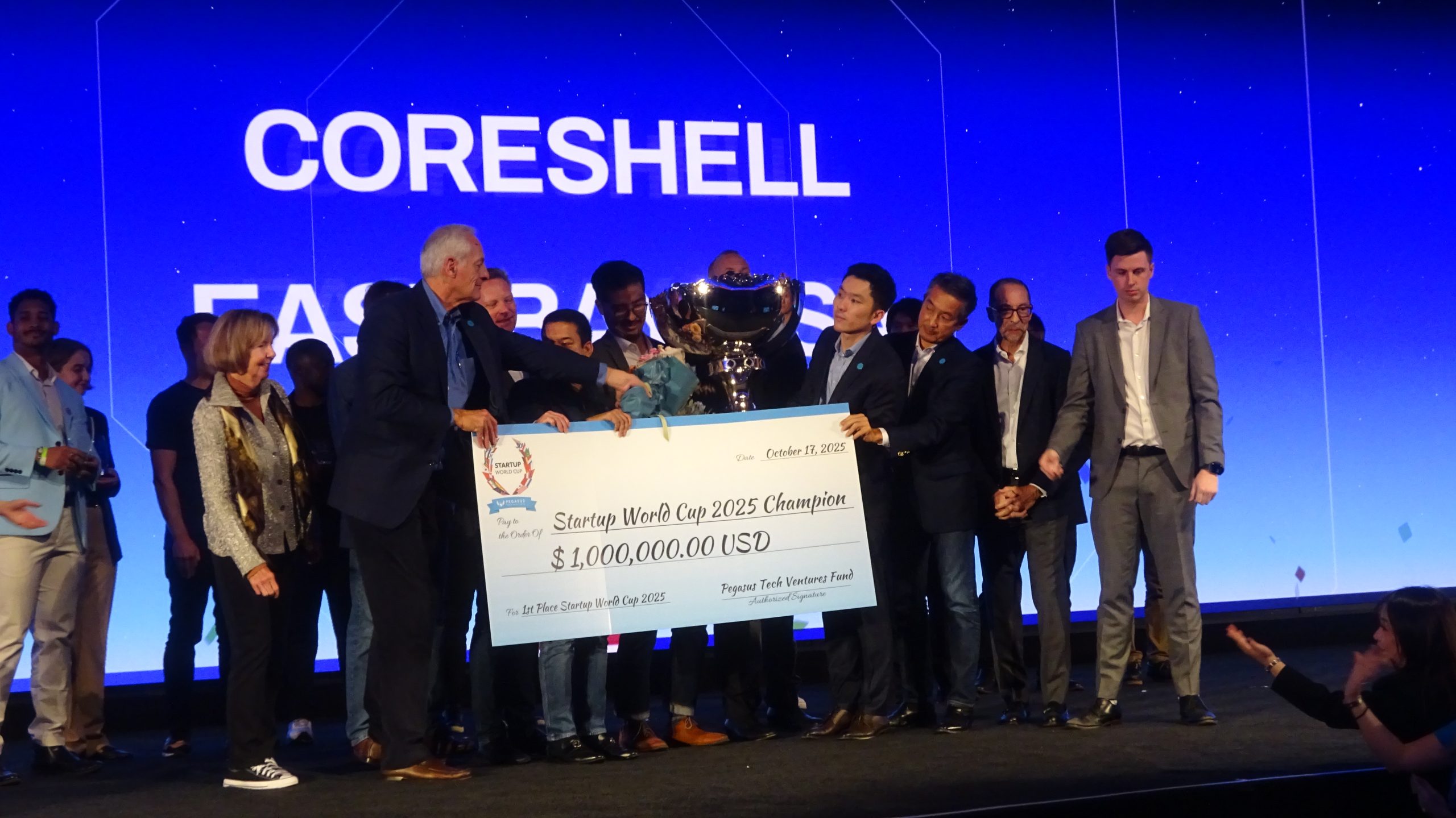

2025年10月17日に米サンフランシスコのホテルで開催された世界最大級のビジネス・ピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ2025」世界決勝戦を観戦した。同決勝戦には、世界100以上の国・地域から約3万社がエントリーし、最終予選を勝ち抜いた10社のスタートアップが約3000人の投資家や起業支援者らに、開発した製品やサービスをアピールし、優勝投資賞金100万米ドル(約1億5000万円)をかけて競い合った。優勝したのは、米イーストベイ予選代表でバッテリーの性能を向上させるナノレイヤー薄膜コーティング技術を開発したCoreshellだ。東京予選代表の機密情報データを安全に保護するツールを開発したAcompanyはファイナリストに選出されたものの、優勝を逃した。九州予選代表で塩分オフセット技術を開発したトイメディカルと東北予選代表のレアメタルフリーの「AZUL触媒」を開発したAZUL Energyは決勝戦前の1分間ピッチで、自社商品をアピールした。主催するペガサス・テック・ベンチャーズのアニス・ウッザマンCEO兼創業者は「優勝投資資金100万ドル以上の価値がある」とし、500万ドルを調達したスタートアップがあったことを明かす。

このほか各国・地域のスタートアップ100社近くが1分間ピッチを行う。特長は、医療とヘルスケア、環境に取り組みスタートアップと、それらを含めたAI活用による新たな価値提供のスタートアップが際立ったこと。AI技術や活用を打ち出すスタートアップは3分の1にもなる。AIとバイオテクノロジーを融合したバイオヘルス・テックのスタートアップも目立った。サステナビリティをテーマにするスタートアップも多い。例えば、低炭素素材の開発、廃棄のアップサイクル、クリーンエネルギー技術、気候変動リスクの予測などだ。

日本人が立ち上げたシリコンバレーに拠点を設けるスタートアップ2社を訪問もする。1社は、2025年にシリーズAで4000万ドルの資金を調達したテイラーテクノロジーズだ。日本発ERPスタートアップの同社はSAPやオービックなどのERPをカスタマイズする開発ツールを提供する。「SAPはユーザーにフィットツースタンダードを薦めるが、はみ出す部分がある」と、同社代表取締役の柴田陽氏は販売管理など競争領域と標準領域に分ける必要があると考え、機能モジュールとAPIを生成するローコードツールのようなものを開発し、ユーザーがこの上にアプリを構築する仕組みを編み出す。

もう1社は、NEC中央研究所からスピンオフしたドットデータだ。同社は“データ分析の民衆化”を目指し、予測分析を自動化するツールを開発、販売する。大塚商会や三井住友信託銀行、横浜ゴムなど日本のユーザーを次々に獲得している中、北米市場の開拓にも力を入れ始める。データサイエンティストを抱える北米企業向けにPythonで開発するツールを用意したところ。加えて、システム内のデータを移動やコピーせずにアクセスする“ゼロコピー”をサポートしたり、AIが特徴パターンを見出す仕組みを提供したりする計画。共同創業者兼VPの楠村幸貴氏は「明日、何が売れるのかは人の想像の外にある」と、同社の特徴量から予測分析するツールのニーズ拡大を期待する。

現地にオフィスを構えるスタートアップも訪ねた。その1社、Vantiqはリアルタイム処理を実現するアプリケーション開発ツールを提供する。同社CEO兼共同創業者のマーティ・スプリンゼン氏は「気候変動など社会課題解決するツールを、世界で初めて実現した」と自慢する。確かに、気候は数分、数秒で変化する。東京と大阪など地域でも異なる。さらに自動運転やドローン配送などで、都市の構造が変わっていく。こうしたA地点からB地点へ移動する変化を、リアルタイムに検知、次を予測するものが日本企業に向いているという。

コンテンツ管理を提供するBoxでAIのGo to Marketを担当するMeena Ganesh氏は「新しいAIモデルが毎日、登場している」とし、機能の拡充と高度な推論を可能になってきたという。自律型エージェントや、カスタム・エージェントの登場を予測する。訪問した多くの企業はエージェントの開発と活用にも積極的に取り組む。 (田中克己)